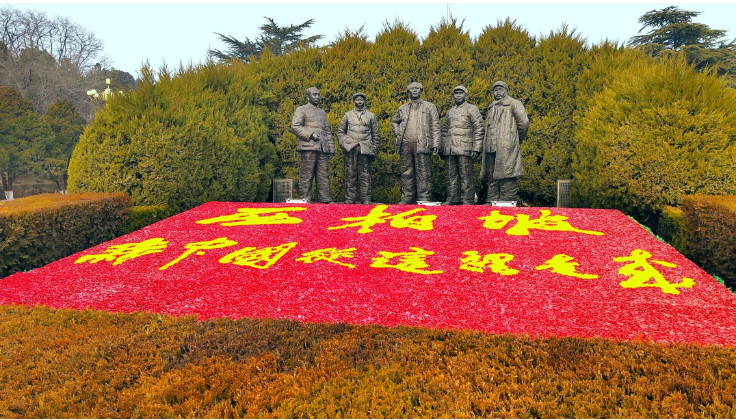

从认识论视角探讨西柏坡红色文化的传承与发扬,需结合其历史逻辑、实践路径与价值转化,构建“历史认知—实践深化—价值认同”的传承框架。以下为具体分析:

一、西柏坡红色文化的认识论根基:历史逻辑与精神内核 1. 历史实践中的认知生成 西柏坡时期是中国革命从“破坏旧世界”向“建设新中国”的转折点,其红色文化源于革命实践的认知积累。例如,西柏坡时期的法治实践(颁布200余项法令)、行政制度(请示报告制度、公文处理规范)等,体现了中国共产党对政权建设规律的科学把握,形成了“制度治党、依规治党”的早期认知模型。 2. 精神内涵的哲学提炼 西柏坡精神的核心“两个务必”“赶考精神”不仅是历史经验总结,更蕴含深刻的辩证唯物主义认识论: - “两个务必”(谦虚谨慎、艰苦奋斗)反映了对“历史周期律”的理性反思,强调主观能动性与客观规律性的统一; - “赶考精神”体现了“实践—认识—再实践”的认知循环,将革命胜利视为新的认知起点而非终点。 二、传承方法论:认知路径的创新与实践 1. 从具象到抽象的认知转化 - 数字化技术赋能:通过VR复原“七届二中全会”场景、开发红色景点实景导航应用程序[[2],将历史事件转化为可交互的认知符号,强化受众对“为何出发”的深层理解。 - 案例教学重构:如西柏坡时期土地立法(《中国土地法大纲》)与当前乡村振兴政策的对比分析,揭示“以人民为中心”的认知一脉相承。 2. 跨学科认知融合 引入社会学、传播学理论解读西柏坡经验。例如,利用集体记忆理论设计“重走赶考路”沉浸式研学,或从组织行为学视角解析“六条规定”到“八项规定”的制度演进逻辑,实现历史经验与现代治理认知的贯通。 三、实践场域中的认知深化:主体互动与价值认同 1. 多元主体协同机制 - 基层渗透:北庄村通过“团结书屋”“红色布鞋工坊”等载体,将西柏坡精神转化为可感知的日常生活符号,完成认知的在地化重构。 2. 认知评价体系构建 建立“理论认知—行为外化—价值内化”的三维评价指标: - 理论层面:考察对西柏坡时期立法逻辑、统战策略等历史经验的掌握程度; - 价值层面:通过社会调查评估“两个务必”在抵御享乐主义、形式主义中的现实作用。 四、当代认知挑战与应对策略 1. 认知代际差异的弥合 针对年轻群体偏好,开发“西柏坡精神”主题短视频、互动游戏(如“谁是卧底”历史角色扮演),通过新媒体叙事重构认知场景。 2. 全球化语境下的认知对话 提炼西柏坡经验中的人类共同价值元素,如“制度防腐”(西柏坡时期反腐立法)与联合国反腐败公约的关联性,增强红色文化的国际认知共鸣。 总结:西柏坡红色文化的传承本质上是认知体系的再生产过程。需在历史逻辑中锚定认知坐标,在方法论创新中拓宽认知渠道,在实践互动中深化认知认同,最终实现从“历史记忆”到“时代智慧”的认知跃迁。这一过程既需要学术研究的理论支撑(如法治史、制度史研究),也需依托技术赋能与社会协同,构建多维立体的认知生态系统。